Jakarta (Greeners) – Kebijakan satu peta (one map policy) yang sedang disusun pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Skala 1:50.000 membuka kesempatan untuk mengatasi masalah pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.

Director World Resources Institute (WRI) Indonesia Tjokorda Nirarta Samadhi mengatakan, hingga saat ini, setiap lembaga atau kementerian, belum lagi pihak swasta, memiliki peta masing-masing. Jika digabungkan, peta ini seringkali tidak sinkron satu dengan yang lain.

Tjokorda Nirarta, atau biasa disapa Koni, menyatakan bahwa secara teknis peta satu atap ini diharapkan selesai tahun 2019, namun secara non teknis masih banyak permasalahan hingga ke tingkat tapak yang tidak bisa diprediksi penyelesaiannya.

BACA JUGA: Data Peta Berbeda-beda, Badan Restorasi Gambut Tetap Jalan

Selain itu, konflik masyarakat adat dengan pemerintah maupun konflik warga dengan pengusaha atau perusahaan pemilik HTI juga harus diselesaikan sebelum kebijakan satu peta dapat diwujudkan. Untuk itu, WRI Indonesia ingin menginisiasi satu forum yang dapat mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat terbuka guna menemukan solusi terhadap masalah pemanfaatan lahan.

“Forum satu peta baru ini harus nyaman untuk semua pihak. Kita bikin forum ini seperti “black box” agar mereka bisa nyaman ngomong apa saja dengan tujuan agar ada dialog dengan tingkat trust (kepercayaan, Red.) yang tinggi,” katanya dalam acara diskusi tertutup di kantor WRI Indonesia, Jakarta, Kamis (21/07).

Deputy Director WRI Indonesia Andika Putraditama menambahkan bahwa WRI Indonesia juga ingin memetakan konflik terkait permasalahan lahan ke dalam satu peta. Namun dikhawatirkan pihak yang berkepentingan atau stakeholders enggan untuk bersikap terbuka karena adanya catatan kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya.

“Itu sebabnya kami ingin membuat forum yang nyaman seperti black box karena kami tahu banyak pihak yang memiliki catatan hitam tapi ingin membuat kemajuan dan menjadi lebih baik. Tujuannya untuk mengidentifikasi tipologi masalah yang berbeda-beda,” katanya.

BACA JUGA: Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia Belum Berbasis Data

Lebih lanjut Andika mengatakan bahwa peta di Indonesia dibuat secara top-down, bukan bottom-up. Menurutnya, hal ini tidak bisa dibiarkan karena peta yang dihasilkan nantinya akan sarat oleh kepentingan pihak tertentu.

“Baru sejak ada BIG (Badan Informasi Geospasial), peta dibuat dengan cara buttom-up agar konflik yang ada di tingkat tapak lebih jelas, baru dipetakan,” katanya.

Sebagai awalan, kebijakan satu peta pada tingkatan sub-nasional pada lingkup tapak mulai dirintis di Riau. Pemilihan provinsi ini dikarenakan wilayah ini merupakan salah satu kesatuan yurisdiksi dengan emisi berbasis lahan yang tinggi serta konflik tenurial dan sosial yang relatif intens.

Sebagai informasi, Indonesia adalah negara penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia. Pada tahun 2010, 62 persen total emisi nasional Indonesia berasal dari Pertanian, Kehutanan, dan Tata Guna Lahan lainnya (AFOLU) serta deskomposisi dan kebakaran gambut. Emisi tersebut sebagian besar disebabkan oleh pembakaran dan penebangan hutan untuk membuka jalan bagi perkebunan dan pertanian.

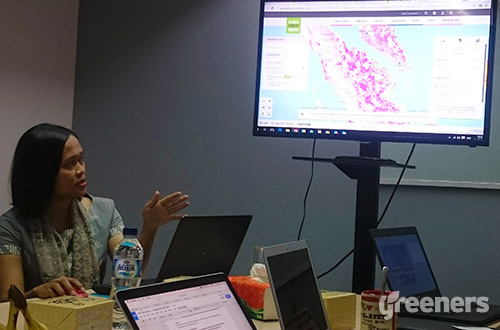

Tidak adanya peta terkait dengan pemanfaatan lahan yang lengkap, konsisten, dan akurat di Indonesia telah menyebabkan timbulnya konflik dan ketidakpastian dalam pengelolaan lahan di Indonesia. Untuk itu, WRI Indonesia bekerjasama dengan Global Forest Watch menyajikan peta interaktif mencakup data titik api (fires), komoditas (commodities), dan iklim (climate). Data dari peta interaktif ini, dikatakan Andika, diolah berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah, citra satelit, dan berbagai sumber lainnya.

“Diharapkan peta ini nantinya dapat diterima oleh pemerintah dan diadopsi oleh BIG, dan menjadi sumber data bagi banyak pihak,” katanya.

Penulis: Renty Hutahaean